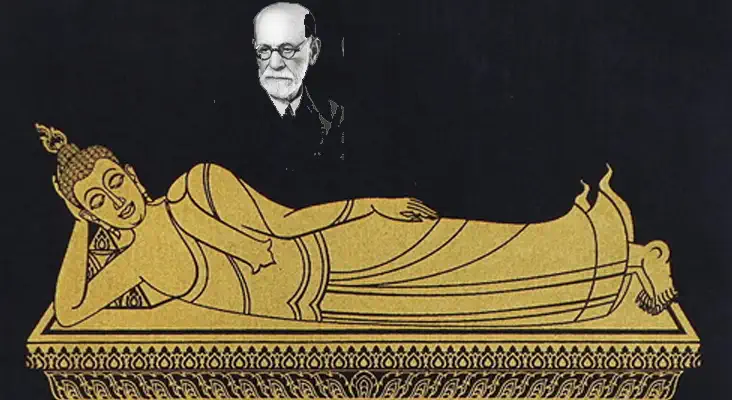

C. G. Jung: La sua esperienza di pre-morte (Near Death Experience)

Brano tratto dal suo libro autobiografico: “Ricordi, Sogni, Riflessioni “, Ed. Rizzoli

“Al principio del 1944 mi fratturai una gamba e a questa disavventura seguì un infarto miocardico. In stato di incoscienza ebbi deliri e visioni, che dovettero cominciare quando ero in pericolo di vita e mi curavano con ossigeno e iniezioni di canfora. Le immagini che vedevo erano così tremende che io stesso ne dedussi che dovevo essere sul punto di morire (…)

Mi pareva di essere sospeso nello spazio, sotto di me, lontano vedevo il globo terrestre avvolto in una splendida luce azzurrina e distinguevo i continenti e l’azzurro scuro del mare. Proprio ai miei piedi c’era Ceylon e dinanzi a me, a distanza, l’India. La mia visuale comprendeva tutta la terra; la sua forma sferica era chiaramente visibile e i suoi contorni splendevano di un bagliore argenteo, in quella meravigliosa luce azzurra. In molti punti, il globo sembrava colorato o macchiato di verde scuro, come argento ossidato. Sulla sinistra, in fondo, c’era una vasta distesa, il deserto giallo rossastro dell’Arabia; come se l’argento della terra in quel punto avesse preso una sfumatura di oro massiccio. Poi seguiva il Mar Rosso e lontano – come a sinistra in alto su una carta – potevo scorgere anche un lembo del Mediterraneo, oggetto particolare della mia attenzione. Tutto il resto appariva indistinto. Vedevo anche i nevai dell’Himalaya coperti di neve, ma a quella distanza c’erano nebbia e nuvole. Non guardai per nulla verso destra. Sapevo di essere sul punto di lasciare la terra.

Più tardi mi informai dell’altezza a cui si dovrebbe stare nello spazio per avere una vista così ampia: circa 1500 chilometri! La vista della terra a tale altezza è la cosa più meravigliosa che avessi mai visto.” (…)

Mentre si trova a fluttuare nello spazio cosmico, Jung vede un enorme blocco di pietra, una specie di meteorite, grande come la sua casa e simile a certi blocchi di granito che aveva visto sulla costa del Golfo di Bengala e in cui talvolta viene scavato un tempio. E anche in quella pietra è scavato un tempio: la porta è circondata da lampade accese come una ghirlanda di fiammelle luminose e Jung riconosce di aver visto qualcosa del genere quando aveva visitato il tempio del Santo Dente a Kandy, nell’isola di Cylon. A destra della porta siede un indù nero con indosso una veste bianca, a gambe incrociate, nella posizione del loto che lo attende in silenzio.

“Quando mi avvicinai ai gradini che portavano all’entrata accadde una cosa strana: ebbi la sensazione che tutto il passato mi fosse all’improvviso tolto violentemente. Tutto ciò che mi proponevo, o che avevo desiderato o pensato, tutta la fantasmagoria dell’esistenza terrena, svanì, o mi fu sottratta: un processo estremamente doloroso. Nondimeno qualcosa rimase: era come se adesso avessi con me tutto ciò che avevo vissuto e fatto, tutto ciò che mi era accaduto intorno. Potrei dire: era tutto con me e io ero tutto ciò. Consistevo di tutte queste cose, per così dire, consistevo della mia storia personale e avvertivo con sicurezza: questo è ciò che sono. Sono questo fascio di cose che sono state e che si sono compiute. Questa esperienza mi dava una sensazione di estrema miseria e al tempo stesso di grande appagamento. Non vi era più nulla che volessi o desiderassi. Esistevo, per così dire, oggettivamente: ero ciò che ero stato e che avevo vissuto. Dapprima certamente prevalse il senso dell’annientamento, di essere stato spogliato, saccheggiato; ma poi tutto ciò perse importanza. Ogni cosa parve passato, rimase fait accompli, senza più alcun legame con ciò che era stato. Non esisteva più il rimpianto che qualcosa fosse scomparsa o fosse stata sottratta. Al contrario, possedevo tutto ciò che ero, e solo questo.

Una cosa occupava ancora la mia mente: mentre mi avvicinavo al tempio avevo la certezza di essere sul punto di entrare in una stanza illuminata e di incontrarvi tutte quelle persone alle quali in realtà appartengo. Là finalmente avrei capito – anche questo era certezza – da quale nesso storico dipendessero il mio io e la mia vita e avrei conosciuto ciò che era stato prima di me, il perché della mia venuta al mondo e verso cosa dovesse continuare a fluire la mia vita. Così come l’avevo vissuta, la mia vita mi era sempre parsa come una storia senza principio e senza fine fine; avevo sempre avuto la sensazione di essere un frammento della storia, un brano del quale mancassero le pagine precedenti e seguenti. La mia vita pareva essere tagliata con le forbici da una lunga catena di eventi, e molte domande erano rimaste senza risposta. Perché era stato quello il cammino della mia vita? Perché quelle premesse? E che cosa avevo saputo trarne? Che cosa ne sarebbe seguito? A tutti questi interrogativi – me ne sentivo sicuro – avrei avuto risposta non appena entrato nel tempio di pietra. Là avrei appreso perché tutto era stato così e non diversamente, e avrei incontrato uomini che avrebbero saputo rispondere alle mie domande sul prima e sul poi.

Mentre così meditavo, tuttavia, accadde qualcosa che richiamò la mia attenzione. Dal basso, dalla direzione dell’Europa, fluiva verso l’alto un’immagine: era il mio medico (…) Quando questa immagine mi fu dinanzi, ebbe luogo tra noi un muto scambio di pensieri. Il mio medico era stato delegato dalla terra a consegnarmi un messaggio, a dirmi che c’era una protesta contro la mia decisione di andarmene. Non avevo il diritto di lasciare la terra, dovevo ritornare. Non appena ebbi sentito queste parole, la visione finì. (…)

Sebbene in seguito io abbia ritrovato la mia fede in questo mondo, pure, da allora in poi non mi sono mai liberato completamente dall’impressione che questa vita sia solo un frammento dell’esistenza, che si svolge in un universo tridimensionale, disposto a tale scopo… Posso descrivere la mia esperienza solo come la beatitudine di una condizione atemporale nella quale presente, passato e futuro siano una cosa sola. (…)

Dopo la malattia iniziò per me un fruttuoso periodo di lavoro: molte delle mie opere principali furono scritte solo allora. La conoscenza, o l’intuizione, che avevo avuto della fine di tutte le cose, mi diede il coraggio di intraprendere nuove formulazioni. Non tentai più di manifestare la mia opinione personale, ma mi abbandonai al flusso dei miei pensieri. Così mi si presentarono, l’uno dopo l’altro, vari problemi, e un po’ per volta presero forma.

Ma dalla malattia derivo anche un’altra cosa: potrei chiamarla un dir di “sì” all’esistenza; un “sì” incondizionato a ciò che è, senza proteste soggettive; l’accettazione delle condizioni dell’esistenza così come le vedo e le intendo; l’accettazione della mia stessa essenza, proprio come essa è. Al principio della malattia avevo la sensazione che vi fosse un errore nel mio atteggiamento, e che perciò in qualche modo fossi responsabile io stesso dell’infelicità. Ma quando uno segue la via dell’individuazione, quando si vive la propria vita, si devono mettere anche gli errori nel conto: la vita non sarebbe completa senza di essi. Non c’è garanzia – neanche in un solo momento – che non cadremo nell’errore o non ci imbatteremo in un pericolo mortale. Possiamo credere che vi sia una strada sicura, ma questa potrebbe essere la via dei morti. Allora non avviene più nulla o, in ogni caso, non avviene ciò che è giusto. Chiunque prende la strada sicura è come se fosse morto.

Fu solo dopo la malattia che capii quanto sia importante dir di sì al proprio destino. In tal modo forgiamo un io che non si spezza quando accadono cose incomprensibili: un io che regge, che sopporta la verità e che è capace di far fronte al mondo e al destino. Allora fare esperienza della disfatta è anche fare esperienza della vittoria. Nulla è turbato – sia dentro che fuori – perché la propria continuità ha resistito alla corrente della vita e del tempo. Ma ciò può avvenire soltanto quando si rinuncia a intromettersi con aria inquisitiva nell’opera del destino.”