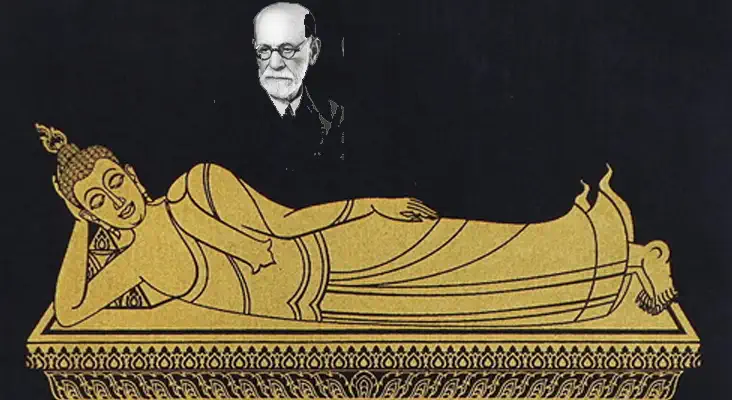

Buddhismo e Psicoterapia

Brano tratto dal libro di Mark Epstein, “Pensieri senza un pensatore. La psicoterapia e la meditazione buddhista”, Ed. Ubaldini

Il Buddha raggiunse l’illuminazione a trentacinque anni, dopo sei anni di lotta con se stesso. Dopo l’illuminazione rimase per sette settimane a riflettere e digiunare ai piedi dell’albero della bodhi, sconcertato dalla propria scoperta. Di fatto, avrebbe preferito non parlare, tenere per sé ciò che aveva capito, pensando che nessuno lo avrebbe preso sul serio. Non sembrava portato per l’insegnamento, e si dice che solo dopo che il grande dio Brahma lo ebbe implorato per tre volte, finalmente accettò di divulgare le sue dottrine.

“Il Dhamma che ho realizzato è in realtà profondo, difficile da cogliere, difficile da comprendere, tranquillo, esaltato, fuori della sfera della logica, sottile, e può essere compreso dall’uomo saggio… Se dovessi insegnare il Dhamma nessuno mi capirebbe. Sarà un compito gravoso ed estenuante… Mi è stato difficile comprendere. Non occorre proclamare adesso ciò che ho compreso. Questo Dhamma non è facile da capire per chi è dominato dalla brama e dall’odio. Chi è dominato dalla cupidigia, chi è avvolto nelle tenebre, non vede il Dhamma che va contro corrente, che è astruso, profondo, difficile da cogliere e sottile…

Mentre andavo così riflettendo, la mente si volgeva all’inattività e non all’insegnamento del Dhamma”.

Infine il Buddha si impietosì e iniziò un periodo di quarantacinque anni di peregrinazioni e di insegnamento. Ma merita ricordare queste sue iniziali esitazioni quando cerchiamo di capire le sue scoperte alla luce della psicologia contemporanea. Tuttora gli insegnamenti del Buddha sono “contro corrente”, “‘difficili da comprendere” e “fuori della sfera della logica”. Non sono quel che vorremmo sentirci dire. In termini psicologici, la Prima Verità del Buddha, ad esempio, riguarda l’inevitabilità dell’umiliazione. Le sue intuizioni ci sfidano a esaminarci con una franchezza che preferiremmo evitare.

Ciò che il Buddha ha insegnato

Quando molti anni fa mio zio Howard, funzionario di medio livello all’IBM, un non credente che amava Bach, il suo violino, la cucina cinese e mia zia, stava morendo di leucemia allo Sloan-Kettering Cancer Center, i suoi pensieri sulla morte imminente furono in qualche modo mitigati da un’idea improvvisa. Prostrato dal dolore fisico, smagrito, emaciato e debole, con il corpo prossimo a cedere e tuttavia con l’ombra di un sorriso afflitto, sussurrò a sua moglie: “Almeno, non dovrò più ingoiare rospi”. Come Beckett l’avrebbe definita: l’umana condizione.

Nei suoi insegnamenti sulla sofferenza, il Buddha ha detto a chiare note che in qualche modo l’umiliazione ci aspetta tutti al varco. Questa è la verità che egli riteneva potesse essere compresa da coloro che “hanno poca polvere negli occhi”. Qualsiasi cosa facciamo, insegnava, non possiamo coltivare l’illusione dell’autosufficienza. Siamo tutti soggetti al decadimento, alla vecchiaia, alla morte, alla delusione, alla perdita, alla malattia. Siamo tutti impegnati in una vana lotta per mantenere l’immagine che abbiamo di noi stessi. Le crisi che attraversano la nostra vita ci dimostrano in modo ineluttabile quanto siano vani in realtà i tentativi di dominare il nostro destino. A un certo punto, ci troveremo tutti nella situazione di mio zio, presi tra il decadimento e la morte.

Le Quattro Nobili Verità assumono questa vulnerabilità come punto di partenza, e coltivano l’umiltà in base a quelle che sembrano le opprimenti e inevitabili umiliazioni della vita. Lungi dall’essere una religione pessimista come è stato descritto, il buddhismo in realtà è incrollabilmente ottimista. Tutti gli insulti al nostro narcisismo possono essere superati, ha proclamato il Buddha, non rifuggendoli, ma sradicando la credenza in un “sé” bisognoso di protezione.

Gli insegnamenti delle Quattro Nobili Verità descrivono esplicitamente questa possibilità; non sono tanto una visione religiosa (in senso occidentale), quanto una visione della realtà che contiene un progetto pratico per la liberazione psicologica. Ponendo il nostro bisogno di un sé “solido” direttamente al centro della sofferenza umana, il buddhismo promette un tipo di liberazione che va oltre la portata del metodo psicoterapeutico, realizzata con tecniche di autosservazione e di esercizio mentale sconosciute in Occidente. La felicità è una possibilità reale, insegna il Buddha, se solo riusciamo a penetrare il nostro narcisismo.

Dukkha

Il Buddha impartì i primi insegnamenti, conservati in un sutra, o venerata raccolta di detti, che si intitola “La messa in moto della ruota della verità” (Dhammacakkappavattana Sutta), nel boschetto dei cervi in un villaggio noto oggi come Sarnath, nei pressi dell’antica città indiana di Benares, ai cinque asceti con cui aveva praticato prima della realizzazione. Era come se stesse sondando la propria capacità di spiegare ciò che aveva compreso ai vecchi amici, i compagni di ascesi da cui si era separato tempo addietro. “Questa, fratelli, è la nobile verità della sofferenza! “, proclamò.

“La nascita è sofferenza, il decadimento è sofferenza, la malattia è sofferenza, la morte è sofferenza, la tristezza, l’afflizione, il dolore, la pena e la disperazione sono sofferenza; essere uniti a ciò che è spiacevole è sofferenza; essere separati da ciò che è piacevole è sofferenza; non ottenere ciò che si desidera è sofferenza. In breve, i cinque aggregati fonte di attaccamento (la base della personalità umana) sono sofferenza.”

Se “sofferenza” è la traduzione accreditata per la parola usata dal Buddha, dukkha, in realtà non le rende giustizia. Una traduzione più specifica sarebbe qualcosa come insoddisfazione totale. Qui il Buddha parla a più livelli. La vita, dice, è pervasa da un senso di insoddisfazione che deriva da almeno tre fonti.

Primo, la malattia fisica e l’angoscia mentale sono fenomeni ineludibili nella nostra vita: vecchiaia, malattia e morte si scontrano con le nostre fantasie illusorie di immortalità, e quindi contribuiscono al nostro senso di insoddisfazione. Secondo, le nostre stesse preferenze e avversioni contribuiscono a questo senso di dukkha.

Non ottenere ciò che si desidera crea insoddisfazione, dover convivere con ciò che non si desidera crea insoddisfazione, ed essere separati da ciò che si ha caro crea insoddisfazione. Terzo, la nostra stessa personalità contribuisce a questo senso di disagio generale. Come molti psicoterapeuti possono testimoniare, e come il Buddha ha riconosciuto con tanta chiarezza, il nostro sé può sembrarci insoddisfacente. Tutti noi siamo rosi da un senso di imperfezione, di insostanzialità, di incertezza, di inquietudine e tutti vorremmo che il disagio si risolvesse come per incanto. Fin dall’inizio, il neonato è esposto a un’ansia insondabile, che nell’adulto sopravvive come un senso di inutilità o una sensazione di irrealtà, In bilico fra le due opposte paure dell’isolamento e della dissoluzione o fusione, non siamo mai sicuri di dove siamo. Cerchiamo una definizione o nell’indipendenza o nel rapporto, ma ci sembra sempre che ci manchi il terreno sotto i piedi. La nostra identità non è mai così definita come pensiamo dovrebbe essere.

L’immagine del sé

Il mito originario greco di Narciso trae la sua forza proprio da questa incertezza fondamentale sulla realtà del sé. Innamorato della propria immagine, incapace di strapparsi dalla contemplazione del proprio volto riflesso nell’acqua, Narciso morì di languore. La potenza di quell’immagine era tale che egli vi si abbandonò. Fu catturato dalla sua completezza, che alleviava il senso di irrealtà da lui avvertito e gli dava qualcosa di (evidentemente) solido cui aggrapparsi. Naturalmente, non solo quel riflesso era illusorio, ma Narciso morì a causa dell’attaccamento a quell’immagine di perfezione.

Consideriamo ancora una volta la prospettiva buddhista su questa immagine accattivante del sé, così come è stata esposta dal Buddha nel suo primo insegnamento:

“Ogni preoccupazione sul sé è vana; l’io è come un miraggio, e tutte le tribolazioni che lo toccano finiranno, svaniranno come un incubo notturno quando il dormiente si risveglia.

Colui che si è risvegliato è libero dalla paura; è diventato Buddha; conosce la vanità di tutte le sue preoccupazioni, delle sue ambizioni, e anche dei suoi dolori.

È facile che un uomo, nel bagnarsi in un fiume, calpesti una corda bagnata e pensi sia un serpente. Inorridito, tremerà dalla paura figurandosi nella mente tutte le sofferenze provocate dal suo morso velenoso. Che sollievo sarà per lui quando vedrà che è una corda e non un serpente! La causa della paura sta nel suo errore, nella sua ignoranza, nella sua illusione. Se la vera natura della corda viene riconosciuta, egli recupererà la tranquillità mentale, si sentirà sollevato, sarà felice e contento.

Tale è lo stato della mente di chi ha riconosciuto che non esiste un sé, che la causa di tutte le sue difficoltà, preoccupazioni e vanità è un miraggio, un’ombra, un sogno.”

Lungi dall’essere una ricerca narcisistica, come l’hanno definita tanti psicoanalisti e studiosi di religione, la meditazione buddhista è piuttosto il tentativo di penetrare e portare alla luce il narcisismo ovunque si celi. Il Buddha ci considera tutti Narciso, con lo sguardo fisso al riflesso della nostra immagine e prigionieri di esso, a languire nella ricerca impossibile di un’autosufficienza, e a lottare disperatamente contro tutto ciò che potrebbe ricordarci la relatività e la fugacità della nostra natura. Il suo messaggio è un richiamo al risveglio. Egli cerca di svegliarci dalla nostra rêverie narcisistica, di riportare la nostra attenzione dalla preoccupazione di puntellare un senso del sé inevitabilmente lacunoso a quella che egli chiama la ‘Nobile Verità’.

Nascita, vecchiaia, malattia e morte sono sgradevoli non soltanto perché dolorose, ma anche perché mortificanti. Esse feriscono il nostro amor proprio e sono uno schiaffo al nostro narcisismo. In uno dei primi scritti a questo riguardo, Freud riconosceva che l’incapacità di sopportare verità spiacevoli su se stessi è un tratto essenziale del narcisismo. Gli insegnamenti del Buddha fanno di questa osservazione la pietra angolare della sua psicologia. Siamo tutti soggetti a questa tendenza, insegna il Buddha. Non vogliamo ammettere dinanzi a noi stessi la nostra insostanzialità, e allora facciamo di tutto per proiettare un’immagine di completezza, di autosufficienza. Il paradosso è che, nella misura in cui cediamo a questo bisogno, ci estraniamo da noi stessi e non siamo reali. Il nostro narcisismo ci impone di tenere a bada la verità su noi stessi.

Naturalmente, la psicoanalisi si è scontrata con questo senso universale di inadeguatezza senza alcun aiuto da parte del Buddha, e lo ha affrontato da molti importanti punti di vista, ciascuno dei quali integra in maniera significativa quanto il buddhismo afferma a proposito del dukkha. Via via che sono sorte nuove scuole, le spiegazioni di questa insoddisfazione universale si sono modificate in conseguenza, cosicché, nel complesso, si manifesta una tendenza ad abbandonare l’eziologia sessuale e a orientarsi verso quella emotiva. Mentre prima Freud e poi Wilhelm Reich hanno esplorato il fondamento sessuale dell’insoddisfazione globale, le successive correnti di pensiero hanno individuato nelle limitate capacità di amare la causa più a monte della sofferenza umana. Tenendo conto di questi orientamenti, potremmo riscrivere le parole del Buddha nel modo seguente:

“La nascita è sofferenza, il decadimento è sofferenza, la malattia è sofferenza, la morte è sofferenza, la ricerca della soddisfazione ultima attraverso la sessualità è sofferenza, non essere capaci di amare è sofferenza, non essere amati abbastanza è sofferenza, non essere conosciuti è sofferenza, non conoscere se stessi è sofferenza”.

Freud ha fatto risalire l’universalità della sofferenza umana alla coesistenza di due fatti irrefutabili: primo, l’impotenza e la dipendenza del bambino, secondo, la sua prematurità psicosessuale. I bambini hanno istinti sessuali che sono incompatibili con le loro capacità genitali; desiderano sessualmente i genitori, ma non sono in grado di raggiungere con loro la soddisfazione, e quindi rimangono con un senso di inadeguatezza. Quei desideri sessuali infantili non potranno mai essere esauditi, e molti adulti non riescono ad accontentarsi di una soddisfazione sessuale matura, e sono invece costretti a cercare una qualche soddisfazione sessuale immaginaria e irraggiungibile che hanno desiderato fin dalla prima infanzia. Nelle parole di Freud:

“La prima fioritura della vita sessuale infantile… perisce in circostanze più che mai tormentose, accompagnate da sensazioni di dolore profondo. Dalla perdita dell’amore dei genitori e dallo scacco subito risulta per il bambino un’offesa permanente del sentimento di sé, nella forma di una ferita narcisistica che secondo le mie esperienze… contribuisce più di ogni altra cosa allo sviluppo di quel ‘sentimento d’inferiorità’ così comune fra i nevrotici.” (da: “Tre saggi sulla teoria sessuale).

Ai terapeuti passano continuamente sotto gli occhi gli esiti della condizione descritta da Freud. Per molti aspetti, questi esemplificano cosa significhi rimanere prigionieri in un regno animale della ruota della vita. Una mia amica, una brava attrice di nome Amy, ce ne fornisce un buon esempio.

Si dava la prima di una nuova commedia che probabilmente era la più impegnativa in cui Amy si fosse mai cimentata. I suoi genitori scelsero proprio quel momento per andare in vacanza in California, dove la sua sorella minore viveva col marito e un figlioletto di un anno. Non era un comportamento nuovo per i genitori di Amy. Spesso non erano stati presenti nei momenti più importanti della carriera della figlia, e inoltre avrebbero perso tutte le repliche della commedia, dal momento che per loro era più importante stare con il nipotino.

Come era comprensibile, la prima reazione di Amy fu un senso di delusione e di inadeguatezza. Lo scarso interesse dei genitori per il suo lavoro, o la loro incapacità di apprezzarlo, toccava un punto nevralgico. Di fondo, risvegliava in lei (Freud avrebbe detto “erotizzava”) il desiderio della loro ammirazione eterna e rischiava di renderla incapace di trarre qualsiasi gratificazione dai suoi successi attuali. Era come se l’unico riscontro che contava fosse quello dei genitori.

Per Freud, il nucleo della ferita narcisistica deriva da un divario incolmabile tra desiderio e soddisfazione: l’adulto non riesce mai a gratificare le fantasie sessuali infantili. In termini buddhisti, questa sarebbe una spiegazione psicodinamica almeno per la seconda di quelle che vengono tradizionalmente definite come le ‘”due malattie”, vale a dire la credenza in un sé fisso e permanente (la malattia interna) e il desiderio di un oggetto “reale” (la malattia esterna). Nessun oggetto (o persona) potrebbe mai dare la sensazione di essere sufficientemente reale se non riesce a gratificare il desiderio originario dell’unione sessuale con il genitore. Se viene a mancare tale soddisfazione, il cosiddetto oggetto verrà sempre avvertito come carente o non abbastanza reale.

Reich ha attribuito all’idea dell’eziologia sessuale dell’insoddisfazione un significato ancor più concreto di Freud. Lasciando aperta la possibilità che possano darsi rapporti sessuali del tutto soddisfacenti, Reich fece della gratificazione sessuale diretta lo scopo terapeutico dei suoi trattamenti, e si concentrò sulla “corazza muscolare”, o rigidità, che può rendere meno intensa la soddisfazione della scarica sessuale e rendere impossibile l’alternarsi di tensione e rilassamento. L’interesse di Reich era rivolto a capire in che modo portiamo e perpetuiamo l’inadeguatezza nel nostro stesso corpo. Egli si prefiggeva di aprire il carattere, rendere la persona meno rigida, più mobile e spontanea, più aperta alle esperienze emotive, e in particolare a quelle sessuali. In termini della ruota della vita, Reich cercava di spostarsi dal regno animale del desiderio al regno degli dèi dell’appagamento.

Con l’evolversi del pensiero psicoanalitico, le idee di Reich sulla corazza muscolare vennero modificate, e l’attenzione si spostò dalle inibizioni della scarica sessuale alle inibizioni del cuore umano. Otto Rank fornì un importante, e spesso trascurato, collegamento fra queste due posizioni. Egli portò la teoria dall’orgasmo genitale a una sorta di orgasmo dell’io, descrivendo come l’io cerci di “sfogarsi” attraverso i rapporti amorosi, liberandosi dalle tensioni e dalle inibizioni interne usando l’altro nel rapporto sessuale o amoroso. “L’io”, diceva Rank, “è sempre pronto a dispiegare la sua struttura egoica in relazioni oggettuali non appena trova oggetti e situazioni adatti allo scopo”. Quando l’io non riesce a “dispiegare la sua struttura”, quando la capacità di amare è sopita dalla paura, dall’insicurezza o dalla confusione, allora la persona viene isolata dall’individualità e imprigionata in essa. Dove non esiste sfogo e alternanza di tensione e rilassamento, non può esistere la libertà di stringere un legame, né un allentamento dei confini dell’io, né la fusione del tipo che caratterizza ogni forma d’amore. Senza questo, la persona vive se stessa soltanto in isolamento, non in relazione, e l’individualità diventa l’equivalente dell’ansia, anziché una parte essenziale e inseparabile di un processo di separazione e di unione in evoluzione continua.

Secondo Rank, la nostra sofferenza di base affonda le radici in una sorta di ansia di separazione originaria, che definisce paura della vita. Noi temiamo ciò che è già irreparabilmente avvenuto, la separazione da un tutto più grande, ma temiamo anche di perdere, morendo, questa preziosa individualità. “Tra queste due possibilità di paura”, scrive Rank, “questi poli della paura, l’individuo è sballottato avanti e indietro per tutta la vita, e ciò spiega perché non siamo stati capaci di ricondurre la paura a una radice unica o di superarla terapeuticamente” .

Che dire della paura dell’individuazione e dell’isolamento? Non è forse la via d’accesso alle insicurezze circa il sé che il Buddha giudica tanto importante? Narciso non tenta forse di rimuovere queste paure fissandosi sulla propria immagine? Il desiderio di un vero sé immutabile ed eterno non vuol forse contrastare tale paura? Il problema dell’inautenticità, di un sé inquieto, insicuro e dubbioso è ciò che domina ormai il pensiero analitico del nostro tempo. Ed è anche ciò che ha reso così pertinenti gli insegnamenti del Buddha, perché il Buddha, dopo l’esitazione iniziale, ha parlato direttamente ed esplicitamente proprio del problema della confusione di identità.

Donald W. Winnicott ha esplorato il terreno del sé privato più di qualsiasi altro analista. Consapevole sopra ogni altra cosa della fragilità dell’individuo in evoluzione, del suo bisogno di sostegno nel difficile processo della crescita, Winnicott ha descritto in modo magistrale i modi in cui noi ci chiudiamo, assecondando le richieste genitoriali che nascono dall’ansia dei genitori anziché dai bisogni del bambino. Noi “ci imponiamo una coerenza”, insegnava Winnicott, se l’ambiente genitoriale non è sufficientemente elastico da tollerare la nostra disgregazione, da permettere al nostro io di scaricarsi.

La coerenza imposta è ciò che egli chiama ‘falso sé’. Analogo alla corazza muscolare reichiana, il falso sé di Winnicott è una difesa contro lo sfruttamento o il disinteresse. “È una forma primitiva di autosufficienza, laddove manchino le cure materne”, una strategia di “condiscendenza” che consente alla persona di sopravvivere, sfuggendo a un ambiente genitoriale insensibile. Per Winnicott e per i terapeuti che hanno seguito il suo indirizzo, la rigidità del falso sé è responsabile del perdurante senso di insoddisfazione. Prematuramente private del nutrimento dell’attenzione materna, le persone perdono il contatto con il proprio corpo e si ritirano entro i confini della mente; la mente pensante diventa quindi il luogo privilegiato del senso di sé. Ma si tratta di un compromesso deludente e dissociato, di una soluzione imperfetta che perpetua la privazione originaria e rinforza il concetto di una mente isolata, incapace di vitalità o di spontaneità. Il dukkha, per Winnicott, è l’isolamento permanente dell’individuo.

Tutte queste teorie hanno in comune l’idea di uno stato originario di perfezione, immaginario o reale, a cui la persona aspira ma che rimane irraggiungibile per sempre. Si tratti della fantasticata soddisfazione sessuale della fase genitale freudiana, o della più primitiva esperienza della sintonia spontanea madre-bambino, le teorie ipotizzano tutte che la persona rinuncia ai piaceri relativi per una fantasia irrealizzabile. “Ciò che egli proietta avanti a sé come proprio ideale è il sostituto del narcisismo perduto dell’infanzia” dice Freud, “di quell’epoca, cioè, in cui egli stesso era il proprio ideale”. A volte, quando lo schema di tale ricerca si ripete troppo spesso, la persona entra in psicoterapia.

Dal punto di vista buddhista, l’esplorazione di questo schema di comportamento, come accade in gran parte delle terapie, è solo l’inizio. Fondamentalmente la persona deve trovare un modo per affrontare o tollerare il proprio innato senso di incertezza.

Sara, una mia vecchia amica, ha evitato per così tanto tempo di affrontare la propria versione di quella incertezza, che molti dei suoi conoscenti la pensavano incapace di spezzare il suo schema di comportamento. Per quasi vent’anni Sara visse una serie di attaccamenti ossessivi a uomini che pensava inaccessibili, riuscendo spesso ad avvicinarli almeno sessualmente. Nell’inseguire questi uomini tirava fuori una capacità di arrendersi che nelle altre circostanze della vita le era sconosciuta. Riusciva ad abbandonarsi in un modo che ogni volta le sembrava assolutamente essenziale al suo benessere, e succhiava da loro una potente energia che la rinvigoriva e dava senso alla sua vita. Era capace di vincere la loro resistenza e di sottomettersi al tempo stesso, e tuttavia si stancava non appena riusciva a portarseli a letto. Si accostava a ogni relazione con la sensazione che quella sarebbe stata l’esperienza definitiva, quella che cercava da sempre e che le era sempre mancata nella vita; e poi rimaneva regolarmente delusa.

Era difficile dire se Sara rivivesse un attaccamento edipico a un padre indifferente, o cercasse di riscoprire un’esperienza di sintonia primaria madre-bambino che le era mancata nell’infanzia. Sta di fatto che il suo comportamento era inequivocabile. Non solo si sentiva incompleta, ma aveva una grande difficoltà a liberare il suo io nei rapporti amorosi, salvo che nelle condizioni estreme del fare la corte a un uomo inavvicinabile. Mettere a nudo la propria insicurezza in un rapporto più genuino e duraturo le sembrava troppo pericoloso. Temeva che se si fosse aperta sarebbe stata umiliata, e malgrado le sollecitazioni degli amici opponeva resistenza a iniziare una terapia.

Sempre all’inseguimento di una fantasia impossibile, Sara era prigioniera di un circolo vizioso, come il maiale, il serpente e il gallo al centro della “ruota della vita”. In cerca di uno stato di perfezione che immaginava, ma di cui non aveva il ricordo, non era ancora venuta a patti con i suoi sentimenti di incompletezza. Aveva bisogno non solo di esplorare quei sentimenti, ma di imparare a sopportare ciò che avrebbe scoperto. Una psicoterapia la aiutò a vedere i suoi schemi di comportamento ripetitivi, ma fu la meditazione che le diede gli strumenti per accettare ciò che era.

Conoscere se stessi

La concezione buddhista postula un’insicurezza esistenziale di fondo che va al di là dei contenuti della storia individuale. Mentre la psicoanalisi ha ricostruito il percorso attraverso cui l’insicurezza del genitore può trasmettersi al bambino, il buddhismo sottolinea l’impossibilità intrinseca di stabilire chi o cosa siamo, con o senza cure materne “sufficientemente buone”. Desideriamo conoscerci con certezza, essere sicuri di chi o di cosa siamo, ma fin dall’inizio siamo frustrati da una contraddizione fondamentale. Come la fisica moderna ha dimostrato che l’osservatore distorce inevitabilmente ciò che osserva, così noi, come soggetti dell’esperienza, non possiamo mai conoscerci in maniera soddisfacente in quanto oggetto. Non possiamo sperimentare noi stessi senza una dicotomia, bensì dobbiamo vederci come soggetto o come oggetto, come colui che conosce o come ciò che è conosciuto.

La separazione in soggetto e oggetto che interviene con la crescita pone un problema che la semplice fusione, quale accade nei rapporti amorosi, non risolve in maniera adeguata. Come spiegava il docente di religione Richard de Martino, nel suo contributo classico al volume “Psicoanalisi e Buddhismo Zen“, (potete trovare un brano tratto da questo libro a questo link: https://www.rebirthing-milano.it/brani-traduzioni/la-condizione-umana-e-il-buddhismo-zen-da-psicoanalisi-e-buddhismo-zen-di-richard-de-martino/): “l’ego naturalmente procede nel confondere la piena realizzazione con ‘l’essere qualcosa’. In quanto soggetto, nel tentativo di far fronte all’esigenza di ritrovare se stesso, l’ego contempla una qualche immagine oggettivata di sé”.

Ma si tratta di una soluzione del problema inutile e insoddisfacente; l’immagine oggettivata di sé è sempre carente proprio perché non può mai dare una spiegazione adeguata del soggetto. Come Freud aveva notato che il rapporto sessuale ci lascia sempre lievemente insoddisfatti, così l’immagine oggettivata di sé non rende mai del tutto giustizia all’esperienza reale.

II metodo adottato dal Buddha per risolvere questo dilemma fu quello di incoraggiare la ‘non conoscenza’. “Custodite la mente che non conosce!” grida il maestro zen. Coltivate ‘”la via del dubbio”, incoraggia, Stephen Batchelor, un autore buddhista contemporaneo. Oppure, come insegnava nel XVII secolo il maestro zen giapponese Takasui:

“Dovete dubitare in profondità, continuamente, chiedendovi che cosa sia il soggetto che ode. Non prestate attenzione alla molteplicità dei pensieri e alle idee che vi vengono in mente. Semplicemente, dubitate sempre più in profondità con tutta la vostra energia, senza mirare a nulla e senza aspettarvi qualcosa in anticipo, senza proporvi di essere illuminati e senza proporvi di non esserlo: diventate come un bambino nel vostro cuore.”

Ma cosa significa “diventate come un bambino nel vostro cuore”? È forse un ritorno alla madre prima della perdita dello stato di fusione, come molti analisti occidentali hanno interpretato il messaggio buddhista? Oppure è semplicemente un’ennesima versione del mito di Narciso: ricercare il sé nel proprio cuore? O è qualcosa di diverso? In ultima analisi, Takasui non ammonisce il meditante a diventare come un bambino nel cuore della madre. Egli propone qualcosa di nuovo, qualcosa che a tutta prima sembra impossibile.

Per i buddhisti, i dubbi sul sé sono inevitabili, e si presentano via via lungo il processo di maturazione. Essi sostengono che vi sia un modo di esplorarli, e persino di risolverli, entrando nel dubbio, anziché fuggirlo; distruggendo di proposito le strutture esistenti, anziché assecondarle. La Prima Nobile Verità del Buddha ci chiede sopra ogni altra cosa di accettare le incertezze che altrimenti cerchiamo di ignorare. Così facendo, potremo valutare il resto della psicologia buddhista.